음극 용량 확대를 위한 금속계 음극에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 금속계 음극에는 주로 실리콘 음극과, 리튬 메탈 음극이 차세대 음극재로 떠오르고 있다.

3. 실리콘 음극

실리콘 (Si) 음극의 용량은 600~1600 mAh/g 으로, 350 mAh/g 정도의 흑연 음극에 비해 비약적으로 용량을 확대시킬수 있다. 또한, 실생활에서도 흔히 볼 수 있는 풍부하고 저렴한 소재라서 차세대 음극 소재로 각광받고 있다.

하지만, 흑연에 비해 부피 팽창이 훨씬 크다. 흑연은 약 10% 정도 부피 팽창이 일어나는 반면, 실리콘은 약 300% 정도 부피가 늘어나 수명이 줄어들게 된다. 그래서 현재 약 5% 정도 첨가하는 편이고, 배터리 업계는 첨가율을 10~15% 정도로 늘리는 것을 목표로 하고 있다.

3.1. 용량 증대

흑연 음극에서는 6개의 탄소 원자가 1개의 리튬 원자를 저장할 수 있다. 그에 반해 실리콘은 원자 1개가 4개의 리튬을 수할 수 있어 흑연에 비해 용량이 훨씬 크다. 실리콘 음극은 LixSiy 합금형태로 사용되며, Li22Si5 의 경우에는 최대 4200 mAh/g의 이론 용량을 갖는다. 이때 Li22Si5는 Si 단위 셀 보다 약 40배의 부피를 갖는다. 하지만 실제로는 그 이하의 용량을 보인다.

3.2. Swelling

충방전 사이클을 지나며 부피가 팽창하는 것을 swelling이라고 부른다. 부피 팽창은 배터리에 균열을 만들어 기계적 강도를 약화시킬 뿐더러 압력이 증가해 폭발을 일으킬 수 있어 안전성에 심각한 문제를 유발한다. 실리콘은 다른 금속들에 비해 34%라는 낮은 APF (Atomic Packing Factor)를 갖고 있다. 이는 결정구조 내에서 밀집도가 낮다는 의미로, 리튬 이온을 받아들이면서 구조 변화가 클수 있다는 것을 뜻한다.

또한, LixSi 합금은 x값이 (0~3.75) 사이일때 비정질한 구조를 갖고 3.75 이상에서는 결정화를 이룬다. 하지만 실제 lithiation 과정에서는 비정질(amorphous)한 구조가 주로 생성되고, 이는 불안정한 SEI 필름을 형성해 부피 변화를 크게 한다.

큰 부피 변화는 크랙을 만들어 불안정한 SEI 필름을 형성하고 집전체와의 접촉을 방해해, 빠른 용량 저하와 낮은 쿨롱효율 (*CE; coulombic efficiency)을 유발한다.

*CE; Coulombic Efficiency

CE, 즉 쿨롱효율이란, 충전용량과 방전용량의 비를 백분율로 나타낸 것이다. 이는 배터리의 가역성을 의미한는 용어로, 높은 충전용량을 갖더라도, 낮은 방전용량을 보인다면 상용화가 되기 어렵다.

ICE는 Initial Coulombic Efficiency로 초기 쿨롱 효율을 의미한다. 이는 첫 충전 사이클의 쿨롱 효율을 의미한다

부피 팽창을 막기 위해 나노화 등의 연구가 진행됐다. 하지만, 이는 오히려 표면적을 증가시켜 SEI 필름을 과하게 형성해 리튬을 많이 소모해 비가역적 용량을 증가시킨다. 이후, 탄소코팅 등의 방안이 가장 흔한 대안으로 사용되고 있다. Si/C를 혼합한 음극재는 일부 상용화되었으나, 현재도 탭밀도와 실리콘 로딩량의 문제는 여전히 해결되어야 한다.

https://doi.org/10.1007/s40843-019-9464-0

4. 리튬 메탈 음극 (차세대 음극)

리튬이온배터리는 보통 양극이 리튬 source, 음극에 흑연을 사용하는 경우가 많다. 하지만 그 외의 다른 전지는 금속 음극을 사용해 음극이 배터리의 종류를 결정하는 경우가 많다. 예를 들어 납축전지는 양극에 납산화물을, 음극에 납을 사용한다. 사실 리튬메탈 배터리도 리튬이온배터리보다 상용화가 먼저 이루어졌다. 하지만 덴드라이트 (dendrite) 문제가 해결되지 못해 안전성에 문제가 커서 현재는 거의 사용되지 않는다. 하지만 현재 전고체 배터리, 리튬황배터리와 함께 리튬 메탈 배터리가 차세대 배터리로 떠오르고 있다.

리튬메탈의 이론 용량은 3860 mAh/g로 흑연의 (372) 10배 이상의 용량을 갖는다. 또한 낮은 전위와 낮은 밀도로 인해 에너지 밀도를 크게 향상시킬 수 있다.

4.1. Dendrite

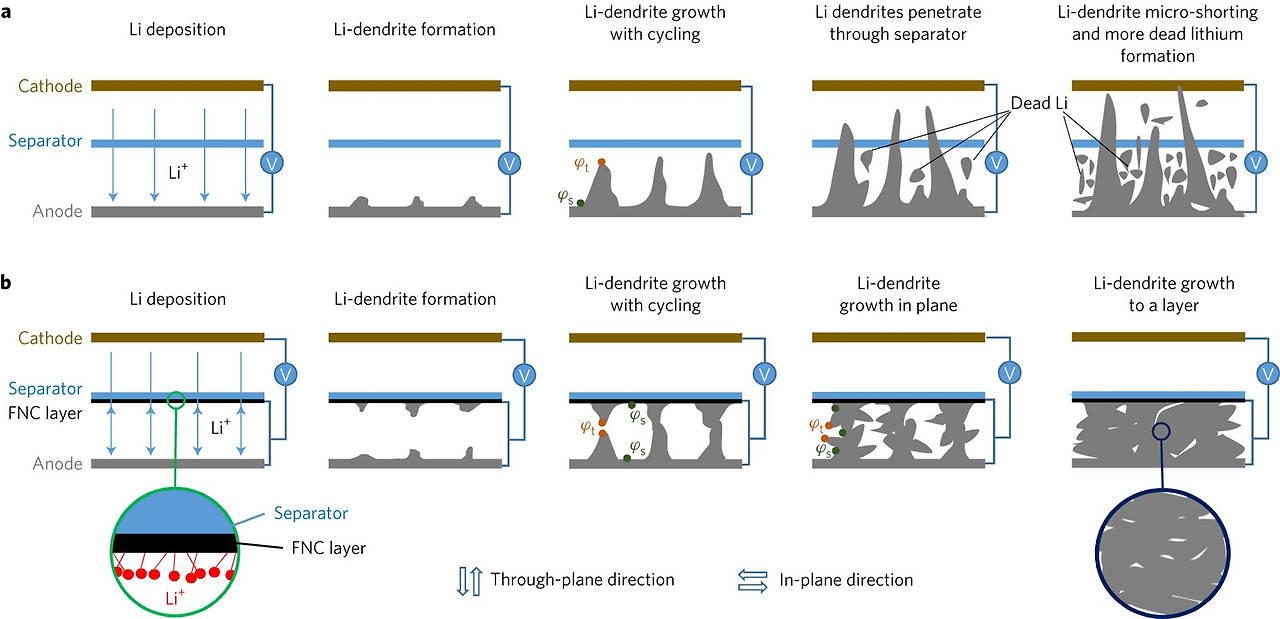

덴드라이트 (수상돌기)는 사실 리튬 메탈 음극재뿐만 아니라 리튬 이온 배터리에서도 발생하는 문제이다. 덴드라이트는 음극 표면에 리튬 결정이 맺혀, 뾰족한 나뭇가지 모양의 결정체로 자라나는 현상을 의미한다.

양극에서 이동한 음극으로 이동한 리튬 이온이 음극에 저장되지 못한 리튬 이온이 음극 표면에 쌓이는 것을 seed 라고 한다. 이때 형성된 seed에 충방전 사이클을 거듭하며 리튬이온이 붙어서 돌기모양으로 자라나면 이것을 dendrite라고 한다. 이 dendrite가 자라다 분리막에 닿을 때까지 자라서 분리막을 뚫게 되면 short가 발생할 수 있다. 쇼트 발생 시 화재 발생의 위험이 있듯 안전상의 문제가 발생하기 쉽다.

또한, 자라난 덴드라이트에서 리튬 결정이 떨어져 나온 것을 dead Li 이라고 한다. 이런 dead Li은 리튬 고갈을 가속시켜 리튬 용량의 저하를 부르고 더 많은 덴드라이트와 dead Li 을 발생시킨다. 덴드라이트와 dead Li의 형성은 불안정한 SEI 층을 만들거나 SEI 층을 손상시켜 충방전 효율을 저하시킨다.

흑연 음극재를 사용하면 리튬 이온이 흑연의 층상구조에 안정적으로 삽입되어 덴드라이트 발생 확률이 적지만, 리튬 메탈 음극재를 사용하면 리튬 이온이 리튬 메탈과 곧바로 환원반응을 일으켜 음극 표면에 전착되기 쉽다. 현재는 이러한 덴드라이트 발생 문제를 해결해 더 높은 용량의 음극을 생산하기 위해 개발이 진행되고 있다.

4.2. 차세대 리튬 메탈 음극

리튬 메탈 배터리는 리튬이온배터리가 나오기도 전인 1988년에 이미 상용화가 된 적이 있다. 하지만 화재로 인해 대규모 리콜이 진행되는 등 안전성에 큰 문제가 있었다. 2021년에 리튬메탈폴리머 배터리에서도 화재가 발생하기도 했다.

덴드라이트 형성을 억제하기 위해 리튬 메탈 표면을 코팅하거나 전해액 구성 요소를 최적화하거나, 첨가제를 도입하는 등의 연구들이 진행되고 있다. 그리고 2025년에 상용화 목표인 리튬메탈 배터리가 개발 중에 있다 (美 SES AI 사).

LG ES와 카이스트의 김희탁 교수팀은 2023년 붕산염-피한(borate-pyran) 기반 액체 전해질을 사용해 SEI 층을 치밀하게 재구성해 전해액과 리튬감의 부식 반응을 차단하는 기술을 공동연구하여 발표했다.

세상의 모든 배터리에 대한 궁금증 – 리튬메탈배터리가 주목받는 이유는 무엇일까? - 배터리인사이드 | BATTERY INSIDE (lgensol.com)

세상의 모든 배터리에 대한 궁금증 – 리튬메탈배터리가 주목받는 이유는 무엇일까? - 배터리인

차세대 배터리로 각광받고 있는 ‘리튬메탈배터리(Lithium Metal Battery)’! 이번 세상의 모든 배터리에 대한 궁금증에서는 리튬메탈배터리의 특징을 살펴보면서, 기술 경쟁력을 강화하기 위한 LG에

inside.lgensol.com

롯데케미칼 역시 고분자계 고체전해질 기반 분리막 코팅소재 제조 기술을 개발해 덴드라이트 형성을 억제하는 리튬메탈음극재를 개발했다.

'2차 전지' 카테고리의 다른 글

| 전해질 ① (0) | 2024.09.11 |

|---|---|

| 분리막 (0) | 2024.09.08 |

| 음극 ① - 탄소계 (0) | 2024.09.03 |

| 양극 ② - LFP (1) | 2024.08.29 |

| 양극 ① - 삼원계 (0) | 2024.08.27 |